|

Band 46

Viele Bände sind jetzt auch als amazon-Direktdruck-Printbücher zu erhalten:

Band 1 - Band 2 - Band 4-1 Alfred Tetens - Band 4-b Anthologie 2015 - Band 5 - Band 6 - Band 13 - Band 15 = neu bearbeitet - Band 17 = neu bearbeitet - Band 18 = neu bearbeitet - Band 19 - Band 20 - Band 21 - Band 22 - Band 26 - Band 27 - Band 30 - Band 31 - Band 32 - Band 33 - Band 37 - Band 39 - Band 40 - Band 41 - Band 42 - Band 44 - Band 45 - Band 46 - Band 47 = neu bearbeitet - Band 48 - Band 58 - Band 59 - Band 60 - Band 64 - Band 65 - Band 68 - Band 69 - Band 70 - Band 71 - Band 73 - Band 76 - Band 78 - Band 79 -

Leseproben 46

Seefahrt um 1960

Die Leseproben finden Sie auch hier!

Band 46 - Band 46 - Band 46

in der maritimen gelben Buchreihe von Jürgen Ruszkowski

Lothar Rüdiger:

Flarrow, der Chief

Teil 3

Ein Schiffsingenieur erzählt

Fortsetzung der Bände 44

und Band 45 - Band 45 - Band 45

Flarrow als Chief

neu: auch als kindle -ebook für ca. 8 € bei amazon gerucktes Buch: 13,90 € - Bestellungen

Leseprobe:

Auf einem modernen Schiff - POLARSTERN

„Also dann legt schon mal den roten Teppich aus, der neue Chief kommt nämlich gleich an Bord!“ Der Personalsachbearbeiter legte den Telefonhörer auf, wandte sich an Flarrow und sagte: „Sie wissen ja Bescheid, das Schiff liegt bei MAN am Hachmannkai im Rosshafen.“ Flarrow steckte den Heuerschein ein, bat die Sekretärin, ihm ein Taxi zu rufen und fuhr mit dem Fahrstuhl ins Foyer im Erdgeschoss, wo sein Gepäck im Empfang aufbewahrt wurde.

Nach einem einwöchigen Urlaub, war er am Vormittag im Hochhaus der Hamburg-Süd in der Ost-West-Straße eingetroffen, wo die für das Anmustern erforderlichen Formalitäten erledigt wurden. Ein Heuerschein wurde ausgestellt, den er unterschrieb. Von diesem Moment an war er Leitender Ingenieur auf dem Vollkühlschiff KMS POLARSTERN. Man schrieb den vierten September 1967.

Der Technische Direktor, der ja um ein Gespräch gebeten hatte, war stark beschäftigt und verschob das geplante Einweisungsgespräch kurzer Hand auf später. „Wir haben ja noch Zeit, denn das Schiff wird ja doch vor Ende September nicht fertig. Reden Sie an Bord mit Ihrem Kollegen Wurdak, der hat das Schiff nach Hause gebracht und bleibt bis zum Ende der Werftzeit an Bord.“

Flarrow fuhr mit dem Fahrstuhl vom dreizehnten Stock zum Empfang im Erdgeschoss, wo ihn der Pförtner auf das wartende Taxi hinwies.

Der Mann, der vor dem Werktor von MAN ausstieg und das am Hachmannkai liegende Schiff begutachtete, war nicht mehr der, der in der Ost-West- Straße eingestiegen war. Das vor ihm liegende moderne Vollkühlschiff, das gar nicht gut in Farbe war, verwandelte ihn in ein Mitglied der zugehörigen Besatzung und nahm ihn sofort gefangen. Mit seinem rostigen Rumpf erinnerte es eher an ein früh gealtertes, heruntergekommenes Fahrzeug. Besonders auffällig die geöffneten Seitenpforten, die gerade von den Werftarbeitern mit Schleifhexen bearbeitet wurden, um den Rost zu entfernen. Seine eleganten, im Schleppkanal erprobten Linien, konnte dieser Zustand aber nicht verbergen, und einem Shiplover, wie Flarrow einer war, konnten sie nicht verborgen bleiben.

Dieses Schiff war nun sein Schiff. Es würde nicht nur sein Arbeitsplatz, sondern auch sein Zuhause für mindestens ein Jahr sein. Und er war der Leitende Ingenieur dieses Schiffes, allein dafür verantwortlich, dass der technische Betrieb sicher und störungsfrei lief. Dass man ihm das anvertraute, machte ihn stolz.

Der Taxifahrer, der ihn in seiner Betrachtung störte, aber inzwischen das Gepäck ausgeladen hatte und nun an das Fahrgeld erinnerte, bekam einen so strafenden Blick, dass er fast erschrak. Flarrow zog die Schultern hoch, ließ ein abschreckendes Räuspern hören und zahlte großzügig. „Sie sind sicher der Kapitän; ich wünsche Ihnen eine gute Reise und vielen Dank auch“, ließ der hoch erfreute Taxifahrer hören, ehe er davon fuhr. Flarrow aber hatte inzwischen sein Gepäck aufgenommen und dem fragenden Pförtner mit einem barschen, stolzen „Zur POLARSTERN“ geantwortet.

Ohne sich noch einmal umzudrehen ging er auf sein Schiff zu, erreichte über die Gangway das Hauptdeck und betrat durch eine Doppeltür das Deckshaus; am Maschinenbüro vorbei, wo mehrere Leute in blauen und weißen Kesselpäckchen lauthals über die Hauptmaschine diskutierten. Eine breite, querschiffs angeordnete Treppe führte zum Bootsdeck hinauf, wo die Wohnräume der Offiziere lagen. Wie auf fast allen Schiffen der Hamburg-Süd, waren die Kajüten von Chief und Kapitän durch den zum Quergang hin voll verglasten Salon getrennt, wo offenbar eine Besprechung stattfand. Flarrow trat ein, stellte sich vor und unterbrach damit die Diskussion. Wurdak, den er nicht kannte, stand auf und begrüßte ihn. „Ich habe meinen Kram noch nicht ganz von Bord geholt. Schlafen Sie an Bord oder an Land?“ - „An Bord.“ - „Na, dann werde ich mein Gepäck heute Abend mitnehmen.“ In diesem Moment erschien ein Steward mit Bettwäsche und Handtüchern, um die Koje frisch zu beziehen und das Bad einzurichten. „Wollen Sie gleich mit in den Salon, wir haben nämlich zwei Leute von MAN Augsburg da, die sich mit denen von der Werft streiten. Es geht um die Hauptmaschine.“ Flarrow nickte nur und ging mit. Die Diskussion drehte sich um die Luftverhältnisse im Maschinenraum. Wurdak hatte nämlich in seinen Berichten an die Inspektion behauptet, dass die Leistung der Zulüfter unzureichend sei und das auch mit Messungen belegt. Damit konnte man die starke innere Verschmutzung und die schnelle Verkokung der Spülluftkanalschlitze erklären. Obwohl die MAN-Motoren mit Umkehrspülung für ihre Neigung zur Verschmutzung der Spülluftschlitze bekannt waren, versuchten die Leute aus Augsburg die Ursache dafür der Werft in die Schuhe zu schieben. Ungenügende Auslegung hieß es. Die Werft sah sich aber zunächst schuldlos und verwies auf die bekannten Schwächen der Umkehrspülung. Flarrow verstand zunächst gar nichts und beobachtete nur. Wurdak erklärte ihm das später. Während seiner Zeit auf POLARSTERN hatte sich die Verschmutzung des Motors zum Problem entwickelt, als die Reinigung mehr Zeit erforderte, als in den Lade- und Löschhäfen zur Verfügung stand. Die Folge war ein ständig zunehmender Leistungsabfall mit schweren Betriebsstörungen. Mehrere Kolbenfresser warfen das Schiff aus dem Fahrplan und dokumentierten die Störanfälligkeit der Anlage. Der Vercharterer wurde ungeduldig. Da er das Schiff für fünf Jahre gechartert hatte, verlangte er die umgehende Verbesserung der Betriebsverhältnisse und drohte mit dem Ausstieg aus dem Chartervertrag.

Auf dem Schwesterschiff „POLARLICHT“ sah es nicht besser aus. Deshalb sollten beide Schiffe zurückgeholt werden, um die Störanfälligkeit ihrer Maschinen zu beseitigen. Zunächst war POLARSTERN nach Hamburg gekommen und lag nun bei MAN, wo neben der Hauptmaschine auch die gesamte Hilfsanlage überholt wurde. „Es gibt jede Menge zu verbessern“, sagte Wurdak, „Einzelheiten sind aufgeschrieben, und die Inspektion hat auch fast alles abgesegnet.“ - „Na, dann habe ich ja Lesestoff genug für heute Abend.“ - „Wollen Sie nicht mit an Land kommen, wir wollen einmal mit unseren Frauen einen Zug über Sankt Pauli machen?“ - „Ich denke, ich mache mich erst einmal hier an Bord kundig, denn die Zeit läuft ja.“ - Na, wie Sie wollen; ich sage Ihnen morgen, wie es war.“

Als Flarrow sein Gepäck im großzügig bemessenen Schlafraum untergebracht und eingeräumt hatte, nahm er sich für einen Moment der Papiere auf seinem Schreibtisch an. Von dort zog es ihn aber schon bald neugierig in den Maschinenraum. Vom Bootsdeck aus betrat er ihn und blickte auf die Zylinderstation herab. Neun schwarze Löcher und die leeren Gehäuse der Turbolader waren alles, was von der Hauptmaschine zu sehen war. Zylinderdeckel, Kolben und Laufbüchsen, sowie das Laufzeug der Turbolader waren in eine der MAN-Werkstätten zur Überholung verbracht worden. Das hatte er schon in der Besprechung am Nachmittag mitbekommen. Einen Stock tiefer, in Höhe des zweiten Decks, fand er die Tür zum Leitstand. In der vom Maschinenraum abgeteilten Schall isolierten und klimatisierten Zentrale gab es eine klare Gliederung. Er hatte genug Fotos gesehen, die immer einen telefonierenden Leitenden in einem Sessel am Fahrstand zeigten. Hier lümmelte sich ein Wachgänger in dem Sessel, der kaum von seiner Zeitung aufblickte, weil er Flarrow für einen der häufigen Besucher hielt, die hier, oft den großen Fachmann vortäuschend, in Wirklichkeit aber ohne große Ahnung, herumliefen und sich wichtig machten. Drei Seiten des Leitstandes waren mit Schränken belegt, die in klar gegliederten Feldern die Hauptschalttafel, Steuerschränke für Hauptmaschine und Hilfsbetrieb, Allgemeine Alarme, Tankinhaltsanzeigen und Bilgenkontrollanzeige, Kühlanlagenbetrieb und ein mit DATAZENT beschriftetes Feld, das seine besondere Aufmerksamkeit erregte, zeigten. Alles im Leitstand, einschließlich der Schrankabdeckungen war in einem matten Gelb gehalten, was dem Raum eine freundliche, aufgelockerte Atmosphäre verlieh. DATAZENT war die Datenerfassungs- und Überwachungsanlage. Sie stellte den Kern der neuen Technik dar und war das Herzstück der hier an Bord eingesetzten Elektronik. Datazent erfasste nahezu dreihundert Messstellen, druckte diese auf einer Kugelkopfschreibmaschine alle ein oder zwei Stunden aus, Grenzwertüberschreitungen durch den Störwertdrucker sofort. Die Kühlraumtemperaturen und der Kühlanlagenbetrieb wurden ebenfalls von einer weiteren Kugelkopfschreibmaschine dokumentiert. Und von all der Elektronik habe ich keine Ahnung, dachte Flarrow bei sich. Ein Elektroniklehrgang bei AEG würde ihm helfen, sich einzuarbeiten, jedenfalls hatte ihm das die Reederei gesagt, bekommen hatte er ihn allerdings nie. Neu war der Fahrstand mit der Messstelleneinzelabfrage, Display und den Kommandoelementen, die gegenüber dem Örtlichen Fahrstand miniaturisiert waren. Es war also möglich, neben dem Örtlichen Fahrstand an der Hauptmaschine und über die Fernsteuerungsautomatik von der Brücke auch die örtlichen Kommandoelemente der Hauptmaschine auf elektrohydraulischem Wege vom Leitstand aus zu bedienen. Flarrow war in Gedanken schon bei der Betriebssituation „Ausfall der Datazentanlage und was nun?“ als ihn der Wachgänger ansprach. „Suchen Sie etwas Bestimmtes hier? Ich muss nämlich jetzt meinen Rundgang machen und darf den Leitstand nicht unbeaufsichtigt lassen.“ - „Ist schon gut, ich gehe ja schon nach oben. Danke, dass ich mir das einmal ansehen durfte. Viel Ahnung habe ich nämlich davon nicht.“ Der Wachgänger grinste: „Das habe ich gleich gemerkt.“ Flarrow nickte ihm noch einmal freundlich zu, verließ Leitstand und Maschinenraum, um sich den Papieren auf seinem Schreibtisch zu widmen.

So bekam er einen Überblick über die Arbeiten, die bis zum Auslaufen nach Amerika noch zu erledigen waren.

Als Flarrow am nächsten Tag in Uniform im Leitstand auftauchte, lief der Wachgänger tief rot an und stotterte eine Entschuldigung. „Nein, nein“, sagte Flarrow, „ist schon gut, Sie haben vollkommen richtig gehandelt.“

Am nächsten Morgen traf der Zweite Ingenieur ein. Er hatte eine gute Woche Urlaub gemacht und kam nun zurück, um die Remontage von Hauptmotor und Hilfsdieseln zu überwachen. Er hatte im Dezember 1966 sein C5-Studium beendet, zu Weihnachten geheiratet und im Januar ein Schiff im Liniendienst der Hamburg-Süd nach Südamerika als Dritter Ingenieur bekommen. Anfang August wurde er in Hamburg abgelöst und für eine Woche in Urlaub geschickt. Die Versetzung auf POLARSTERN war mit einer Beförderung zum Zweiten Ingenieur verbunden. Dienstantritt erfolgte Mitte August mit Einlaufen des Schiffes in Hamburg. Er war nun der so genannte „aktive“ Zweite und würde etwa ein Jahr auf POLARSTERN bleiben. Damit war er auch für Flarrow, dessen Stellvertreter er war, der wichtigste Mann der Maschinenbesatzung. „Was ist mit den Leuten, Sie lassen sie Wache gehen?“ - „Im Moment haben wir drei Wachgänger und einen Dritten von der alten Besatzung, der aber aussteigen wird“, antwortete der Zweite. „Ab und zu schicken sie uns mal Leute, die wir beschäftigen, und falls sie was taugen auch an Bord behalten sollen. Meistens werden sie aber nach ein paar Tagen wieder von Bord geholt, weil sie woanders gebraucht werden.“ - „Da müsste ich wohl einmal mit der Inspektion reden?“ - „Das könnte sicher nichts schaden, obwohl wir ja wohl kaum vor Ende September rausgehen werden.“ - „Na ja, rechtzeitig vorsorgen ist natürlich besser, aber zunächst muss ich mich wohl erst einmal hier einarbeiten. Haben Sie Erfahrung mit der Automation hier an Bord?“ Der Zweite griente: „Nee, aber da will uns die AEG demnächst schlau machen. Übrigens, einen Elektriker haben wir auch noch nicht, was ja eigentlich sehr dringend nötig wäre.“ - „Gut, kümmern Sie sich erst einmal um den Betrieb. Ich werde mit Wurdak noch dies und das klären und vor allem mit der Inspektion reden. Lassen Sie mich wissen, wenn es irgendwo klemmt und Sie Hilfe brauchen. In den nächsten Tagen reden wir noch einmal über den ganzen Kram hier und natürlich auch über die Leute.“

Dann erschien Wurdak und teilte mit, dass am Vormittag die AEG an Bord käme. Die Störanfälligkeit der Bordelektronik, besonders die für die Ladekühlanlage sollte besprochen werden. Die Besprechung dauerte, weil nicht geklärt werden konnte, ob der Schwerpunkt der Störungen der Elektronik oder den englischen Kühlmaschinen zuzurechnen war. Man schob es hin und her, was Wurdak verzweifeln ließ, versprach aber, die Elektronik bis zum Auslaufen durchzuchecken und in Ordnung zu bringen. Danach sah sich Flarrow die Liste der Störungen an und verschob das Problem Ladekühlanlage auf später. Auf der Überfahrt nach Amerika würde Zeit genug sein, die Dinge anzugehen, wenn er davon ausgehen durfte, dass die Elektronik in Ordnung war.

Das Schiff war zurückgeholt worden, weil es die Charterbedingungen nicht mehr erfüllen konnte. Die Neubauabteilung der Hamburg-Süd versuchte nun, die entstandenen und noch entstehenden Kosten auf die am Bau beteiligten Firmen abzuwälzen. Da alle Parteien Dreck am Stecken hatten, die Reederei hatte ja schließlich das Schiff abgenommen, wurde fleißig „verhandelt“, um die eigenen Kosten möglichst gering zu halten. Flarrow, der grundsätzlich eine sehr hohe Meinung von den Werftleuten und Zulieferern, wie AEG und MAN, hatte, bekam Zweifel angesichts dieses billigen Schacherns, und die sollte er noch sehr oft haben.

Am nächsten Tag rief der Technische Direktor an und teilte ihm mit, dass er Leute an Bord schicken würde. Flarrow sollte sich seine Besatzung selbst zusammenstellen. „Schicken Sie alles, was Sie nicht gebrauchen können, zurück. Euer Schiff braucht gute Leute, und die sollt ihr auch haben.“ Damit war es möglich, eine Auswahl zu treffen, und das war etwas, was er noch nie erlebt hatte. Es würde also eine qualifizierte Maschinenbesatzung geben. Die beiden neuen Dritten Ingenieure hatten einen C5-Abschluss, das Patent mussten sie allerdings noch ausfahren. Die vier Ingenieur-Assistenten waren alle befahren, einer sogar schon auf POLARSTERN. Der Storekeeper war in Ordnung und dem Zweiten bekannt. Die beiden Reiniger hatte der Storekeeper empfohlen. Nun fehlte nur noch der Elektriker, obwohl der eigentlich am dringendsten benötigt wurde.

Auch der Maschinenraum füllte sich langsam wieder. Die an Land überholten Teile, wie zum Beispiel der vollautomatische CLAYTON-Schnelldampferzeuger, der überhaupt nicht funktioniert hatte oder Teile des Seewasserverdampfers, der seine Leistung nicht gebracht hatte, wurden installiert. Schwerpunkt der Arbeiten war aber die Montage des Hauptmotors. Der von zahlreichen und heftigen Bränden völlig verzogene Spülluftkanal musste auseinander geschnitten und neu an den Motor angepasst werden, was in der Enge des Maschinenraums ein bisschen an Zirkus-Artistik erinnerte. Laufbuchsen und Kolben wurden eingebaut, die Kreuzköpfe nachgepasst, Zylinderdeckel montiert und schließlich auch die Turbolader.

Die Maschinenbesatzung war in diese Arbeiten teilweise integriert. Die beiden Dritten, deren Stationen Hauptmotor und Hilfsdiesel waren, wichen den Werftleuten nicht von der Seite und überwachten deren Arbeiten sehr genau.

Damit die aktive Besatzung die Wochenenden zur freien Verfügung hatte, stellte die Reederei dafür sogar die Hafenwache. Das ging, weil die Werft und MAN dann nicht arbeiteten. Freizeit für die Besatzung wurde großzügig gewährt, denn wenn das Schiff wieder in Charter war, würde es die kaum noch geben, zumindest nicht in den ersten Monaten.

Flarrow hatte sich auch inzwischen eingearbeitet und merkte schon bald, dass die „weitgehend automatisierte“ Maschinenanlage nicht wirklich entwickelt worden war. Man hatte eine konventionelle Maschinenanlage lediglich mit Fernsteuerung und Regelungstechnik ausgerüstet. Wurdak konnte mit seinen Erfahrungen wertvolle Hinweise über alles geben, was nicht funktioniert hatte, und das war eine Menge. Es wurde aber nicht viel geändert, sondern nur repariert. Die Reederei hatte von der Werft ein Schiff verlangt, das eine kleine Anzahl Besatzungsmitglieder benötigte, um die laufenden Kosten für den Betrieb des Schiffes niedrig zu halten. Nun war die Werft der Meinung, dass die Instandhaltung der Maschinenanlage der stark reduzierten Besatzung über den Kopf gewachsen war. Eine kritische Analyse des teilautomatisierten Schiffsbetriebs wurde nicht gemacht. Man wollte sowenig Änderungen wie möglich, denn das hätte der Werft oder MAN richtig Geld gekostet.

Mitte September traf auch der Elektriker ein. Er war Elektroingenieur, der sich nach Abschluss des Studiums „ein bisschen von der Welt ansehen“ wollte. Die vorausschauende Reederei hatte ihn für zwei Monate auf ein Hörnchen geschickt, um ihm etwas Praxis beizubiegen. Flarrow machte ihm klar, was ein „Bananenjäger“ ist, und mit welchen Liegezeiten er rechnen könnte: „Sie können das Meer kennen lernen, denn dort werden wir leben, mit oder ohne Bananen im Schiff. Landgang? Die Zeit langt höchstens für ein paar Cuba Libre in der nächsten Kaschemme, wenn überhaupt.“ Der Elektriker begann nachzudenken, sagte aber schließlich doch zu und stieg auf POLARSTERN ein. Seinen Leuten machte Flarrow nun eindringlich klar, was sie zu erwarten hätten, wenn das Schiff wieder in Charter gehen würde: „Es wird jede Menge Arbeit geben, glauben Sie nicht, dass wir hier mit einer erprobten Anlage auslaufen. Für die ersten drei Monate können Sie Landgang vergessen. Wem das nicht passt, der sollte es jetzt sagen und aussteigen, denn noch sind Sie ja nicht angemustert.“ Obwohl Flarrow anbot, sich in einem solchen Fall für den Betreffenden bei der Reederei zu verwenden, blieben alle an Bord.

Die Reederei führte ein Führungskräfteseminar in Mölln durch, an dem Flarrow teilnehmen musste. Dort lernte er auch den Kapitän kennen, der mit Flarrow in einem Alter war und vorher Hörnchen gefahren hatte. Das Seminar dauerte zwei Tage mit einer Abendveranstaltung, in der neben einem Gala-Dinner auch der Leiter der Neubauabteilung einen Vortrag über das Schiff der Zukunft hielt. Eines der Schlagworte war „versiegelter Maschinenraum“, Bedienung der Maschinenanlage von der Brücke durch die nautischen Offiziere und eine deutliche Reduzierung der Besatzung für die Instandhaltung der Maschinen. Auf POLARSTERN und POLARLICHT würde ja die Kühlanlage bereits von den Nautikern gefahren. Also, zukünftig kein Personalmangel mehr bei der Flotte! Die Ausführungen dieses Herrn mussten natürlich alle aktiven Schiffsingenieure, besonders die wenigen, erfahrenen Chiefs, die man jetzt so dringend brauchte, veranlassen, sich baldigst um einen Landjob zu kümmern, solange sie noch jung genug dafür waren. Flarrow fragte sich daher, ob dieser Herr noch bei Trost war. Die Realität an Bord von POLARSTERN sah doch ganz anders aus! Aber laut Neubauabteilung würden jetzt die Erfahrungen mit POLARSTERN und POLARLICHT in die Planung der sechs neuen Superschiffe einfließen. Damit würden auch die derzeitigen Schwierigkeiten mit automatisierten Maschinenanlagen behoben sein. Keiner der anwesenden Kapitäne und Leitenden Ingenieure sagte dazu ein Wort. Alle waren vorsichtig mit ihren Äußerungen. Niemand wollte daher auch einen Diskussionsbeitrag leisten, und da Wurdak nicht anwesend war, schwieg Flarrow ebenfalls. Man würde ihm sofort mangelnde Erfahrung vorwerfen. Der für die Reederei so nötige Diskurs über die zukünftige Entwicklung kam deshalb nicht zustande.

An Bord zurück, erfuhr er von Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Instandsetzung des Spülluftkanals. Es wurde also langsam eng mit der Zeit; POLARSTERN musste noch ins Dock, und dieser Termin war unbedingt einzuhalten, Dockplätze waren nämlich rar.

Der Zweite Offizier war in der Zwischenzeit auf den Elektroniklehrgang der AEG geschickt worden. Das hatte die NTA über die Köpfe der Besatzung hinweg entschieden. Niemand von der Maschine war gefragt worden. „Die Neubauabteilung lässt grüßen“, sagte Flarrow, bevor er stinksauer bei der Reederei auftauchte, wo es natürlich wieder einmal keiner gewesen sein wollte. Ein paar Tage später, meldete sich der Zweite Offizier bei ihm. „Also die Sache war sehr interessant, aber verstanden habe ich kaum etwas, außer dass man die Ladelufttemperaturen auf der Brücke einstellen kann und alles über Fernthermometer gemessen wird. Niemand braucht mehr bei Kühlbetrieb in die Laderäume. Die Technik, die dahinter steckt, war das Hauptthema, aber fragen Sie mich nicht, ob ich davon viel mitgekriegt habe. Es waren ja auch nur Techniker im Seminar. Ich glaube, dass es besser gewesen wäre, einen Techniker von uns dort hin zu schicken.“ - „Wir halten uns aber an Sie, wenn etwas nicht klappt“, sagte Flarrow scherzhaft und besprach diese Angelegenheit mit dem Zweiten Ingenieur und dem Elektriker. Letzterer sagte, dass er mit der Datazentanlage schon zurechtkommen würde, Erfahrung hätte er aber damit keine. „O. k“, sagte Flarrow und drückte ihm einen Stoß Unterlagen in die Hand, mit der Auflage, sich intensiv um die Elektronik an Bord zu bemühen, und damit meinte er auch alles, was auf der Brücke oder sonst wo installiert ist. „Checken Sie bitte alles durch. Falls Sie irgendwo Probleme haben oder sehen, sagen Sie mir bitte sofort Bescheid.“

Wurdak kam an Bord und schüttelte nur den Kopf, über das was passiert war. Er verabschiedete sich, weil er die Bauaufsicht über eines der neuen Vollkühlschiffe übernommen hatte. Das Schiff war bei Blohm & Voss, wo auch POLARLICHT gebaut worden war, gerade vom Stapel gelaufen. „Wir können ja telefonieren, falls es noch Probleme geben sollte“, sagte Wurdak, der den Kopf mit seiner neuen Aufgabe voll hatte.

Gegen die Verschmutzung der Spülluftschlitze wurden Sprühdüsen eingebaut, wogegen Flarrow protestierte. Er hatte Erfahrung mit dem Maschinentyp K70/120 und dessen Neigung zur Spülluftverschmutzung. Die Sprühdüsen verkleinerten die Lufteinlässe, wodurch das Luftverhältnis für die Verbrennung negativ beeinflusst werden würde, was die Verkokungsneigung eher fördern musste. Die sich während des Betriebs ansetzenden koksartigen Rückstände sollten aber nach MAN durch Ansprühen in bestimmten Intervallen mit einem Lösungsmittel gelöst werden. Der Haken an der Sache war, dass das Lösungsmittel dabei den Schmierfilm auf der Laufbuchse zerstörte, was Kolbenfresser auslösen konnte. Der verantwortliche Meister stimmte dieser Argumentation zu, verwies aber darauf, dass die Idee von Nürnberg, also von ganz oben, gekommen wäre. Da wurde natürlich auch Flarrow unsicher und besprach das mit dem Projektingenieur von MAN, der ebenfalls auf „die in Nürnberg“ verwies. Die Spezialisten in der Motorenkonstruktion hatten eben großes Ansehen. Der Technische Direktor der Hamburg-Süd befasste sich nicht mit der Sache und meinte: „Die werden schon wissen, was sie tun.“ Im Übrigen werden ja zur Probefahrt auch Ingenieure von MAN Nürnberg anwesend sein. Dann ist ja Zeit und Gelegenheit, so etwas zu diskutieren.

Sie bekamen hohen Besuch von Rudolf August Oetker, dem obersten Chef und Eigner der Hamburg-Süd-Gruppe, natürlich in Begleitung der Leitenden Herren. Kapitän und Chief wurden vorgestellt; sie waren vorher angewiesen worden, in blauer Uniform zu erscheinen. Kaffeetrinken im Salon, etwas Smalltalk mit dem freundlichen Reeder und seinen besten Wünschen für die Zukunft; nicht besonders interessant, weil offenbar nur eine der vielen Pflichtübungen. Und die Leute vom Büro passten sehr gut auf, dass ‚die’ von Bord nicht zu nahe an den großen Boss heran kamen.

An einem Mittwochabend wurde POLARSTERN ins Dock geschleppt. Der Unterwasseranstrich war fällig. Außerdem mussten Schraube und Schwanzwelle nach der Überholung wieder montiert werden.

Im Maschinenraum wurde nun in drei Schichten gearbeitet, weil der Erprobungstermin sonst nicht zu halten war. Ein Studienkollege, der bei der Hamburg-Süd gekündigt und bei MAN-Hamburg einen Landjob angenommen hatte, kam als Inbetriebnehmer an Bord. An einer gründlichen Erprobung ging schon deshalb nichts vorbei, weil viele Triebwerksteile neu waren. Das betraf die Laufbuchsen, Kolbenköpfe und Zylinderdeckel. Vom Inbetriebnehmer erfuhr Flarrow am Rande, dass die Zylinderdeckel Risse gehabt hatten und ausgewechselt worden waren. Das war eine wichtige Information, trotzdem redete kein Mensch über die Ursachen.

Am Samstagvormittag dockte POLARSTERN aus und wurde an die Dalben gelegt, wo am Montag die Standprobe der Hauptmaschine stattfinden sollte. Danach war dann eine zweitägige Probefahrt in der Nordsee geplant. Die Leute von MAN arbeiteten in der Nacht von Sonntag auf Montag durch, um den Termin zu halten. Gegen acht Uhr war es dann soweit. Unter der Leitung von MAN machte die überholte Hauptmaschine der POLARSTERN ihre ersten Umdrehungen. Die Drehzahl wurde nur langsam gesteigert, weil die gewechselten Triebwerksteile sich einlaufen sollten. Bei einer Maschinenleistung von etwa dreitausendfünfhundert PS durfte keine Steigerung mehr erfolgen, die Dalben, an denen das Schiff festgemacht war, hielten mehr nicht aus.

Während die MAN-Leute noch Einstellungen vornahmen, achteten die Ingenieure der POLARSTERN auf jedes Geräusch. Die Datazentanlage war in Betrieb und überwachte die wichtigsten Betriebswerte, vor allem die Lagertemperaturen, die sonst nur indirekt über die Öltemperatur kontrolliert werden konnten. Trotzdem standen auch die erfahrenen MAN-Leute um die Maschine herum und verließen sich aus alter Gewohnheit mehr auf Auge, Ohren und Geruchsinn, als auf den „niemodschen Krom“ im Leitstand. Nach gut sechs Stunden war man dann soweit; MAN gab die Maschine für die Probefahrt frei. Am späten Nachmittag fand eine Abschlussbesprechung in Flarrows Kajüte statt. Wie immer gab es noch einige offene Punkte, über die man sich schnell einig wurde, obwohl das meist zum Nachteil des Schiffes geschah. Der Technische Direktor gab jedoch sein Einverständnis auffällig schnell, so dass bei Flarrow der Verdacht aufkam, dass man das Projekt POLARSTERN loswerden wollte. Es gab offenbar genug andere Sorgen, und die Zeit drängte. POLARLICHT war nämlich auf dem Weg nach Hamburg, und der Bau der neuen Superschiffe verzögerte sich wegen technischer Schwierigkeiten. Schließlich wurde das Auslaufen für den nächsten Morgen acht Uhr festgelegt. Damit war die Abschlussbesprechung beendet, die Werftleute gingen von Bord, und die Schiffsleitung der POLARSTERN traf sich in der Offiziersmesse zum ersten gemeinsamen Abendessen, was nicht lange gemeinsam blieb, denn das Bunkerboot kam längsseits und verlangte den Zweiten Ingenieur. Nach dem Essen gab der Alte bekannt, dass sie im Anschluss an die Probefahrt direkt nach Bremen gehen würden, um Autos für New York zu laden. Man ging also davon aus, dass die Maschinenanlage in Ordnung sei und die anstehende Probefahrt nur noch eine Pflichtübung war.

Es wurde fast Mitternacht, bis alle Brennstofftanks gefüllt waren. POLARSTERN hatte nun 1.850 m³ Schweröl und Marine-Diesel an Bord. Das würde für gut vierzig Seetage reichen.

Ab Mitternacht gingen sie Seewache, die Flarrow zusammen mit dem Zweiten kontrollierte, und kurz danach gingen auch bei den beiden Ingenieuren die Kojenlampen aus.

Das Telefon klingelte, holte Flarrow aus dem Tiefschlaf, und eine Stimme sagte: „Sechs Uhr, Sie wollten geweckt werden.“ Er musste sich erst an das Telefon direkt neben seiner Koje gewöhnen. Auf diesem Schiff wurde „Erreichbarkeit“ groß geschrieben. Deshalb gab es noch zwei weitere Telefone auf seinem Schreibtisch; ein batterieloses für den Notfall und der Anschluss zur Rundspruchanlage mit Vorrangschaltung zum Leitstand, zur Brücke und zum Kapitän.

Zehn Minuten später betrat er den Leitstand, wo der Zweite dabei war, den Betrieb hoch zu fahren. Die Schwerölseparatoren wurden gestartet und der vollautomatische Schnelldampferzeuger für die Beheizung der Schwerölbetriebstanks. Anruf von der Brücke: „Wasser an Deck!“ Oben war also auch schon etwas los. Der Bootsmann wollte das morgendliche „Rein Schiff“ erledigen. Dann fing die Kugelkopfschreibmaschine von IBM an zu rattern. Rote und schwarze Zahlen wurden ausgedruckt. Weil die Hauptmaschine noch nicht in Betrieb war, meldete die Datazentanlage verschiedene Temperaturen und Drücke als Störwert. Die Ausdrucke waren gewöhnungsbedürftig, und es dauerte einige Zeit, bis man die Information auf dem Ausdruck verstehen konnte. Aber schon in wenigen Tagen würde das vorbei sein, dann genügte ein schneller Blick über den Ausdruck, um sich den erforderlichen Überblick zu verschaffen. Leider nur über die überwachten Werte, alles weitere musste per Rundgang durch den Maschinenraum, wie früher auch, festgestellt werden. „Alles o. k“, sagte der Zweite, „keine Besonderheiten heute Nacht.“ Er hat seinen Laden im Griff, dachte Flarrow, als er den erst gestern Nacht abgesprochenen Wachplan an der kleinen Informationstafel hängen sah. „Gehen Sie mit frühstücken oder haben Sie noch zu tun?“ - „Ich komme mit“, sagte der Zweite.

In der O-Messe trafen sie auf den Kapitän und den Ersten Offizier. „Eier nach Wunsch“, verkündete der Messesteward. „Sind wir um acht Uhr seeklar?“, fragte der Alte. „Natürlich. Wir wollen uns nachher nur noch einmal die Rudermaschine ansehen. Ich rufe dann auf der Brücke an, wenn wir soweit sind.“ - „O. k., Chief, die Gäste müssten auch bald eintreffen, ist noch Werft an Bord?“ - „In der Maschine nicht und an Deck wohl auch nicht. Wir fahren das Schiff, zumindest was die Maschine angeht. Die ist gestern übernommen worden.“

Während Flarrow in das weiße Kesselpäckchen schlüpfte, erschien der Technische Direktor mit dem Kapitän in Flarrows Kajüte. „Die Hauptmaschine dreht ab sofort nur noch einhundertsiebenunddreißig Umdrehungen. Sie bekommen das noch schriftlich, damit Sie etwas in der Hand haben, falls die Standard Fruit daran Anstoß nehmen sollte.“ - „Das wären dann nur noch ungefähr 21,5 Knoten, weniger als die die bisherige Dienstgeschwindigkeit ein Knoten“, meinte Flarrow, und der Kapitän fragte: „Langt das denn, können wir damit den Fahrplan halten?“ - „Es wird wohl ausreichend sein, Ihr werdet es ja merken. Und noch etwas, ich möchte über alle Betriebsstörungen, auch die kleinsten, per Telefon oder Funkspruch informiert werden.“ Wie, um das zu unterstreichen, heulte die Alarmsirene in der Maschine kurz auf. Aber ehe dazu noch etwas gesagt werden konnte, erschienen die Gäste von MAN, der Werft und der Reederei.

Flarrow verschwand nach achtern in die Rudermaschine, telefonierte mit dem Leitstand, um den Zweiten zu informieren und dann mit der Brücke. Dort legte der Erste Offizier das Ruder mehrmals in Hartlage. Die Ruderanlage war in Ordnung, und nachdem die Hauptmaschine mit Luft getörnt worden war, rief Flarrow die Brücke an: „Maschine ist klar, wir fahren vom Leitstand aus.“

Da sie eine zentrale Uhrenanlage an Bord hatten, bedurfte es eines Zeitvergleiches nicht mehr. Obwohl auf der Brücke ein Kommandodrucker installiert war, bestand Flarrow darauf, dass in der Maschine auch weiterhin ein Manöverbuch geführt wurde, worüber natürlich etwas genörgelt wurde. „Und was ist, wenn plötzlich die Automatik ihren Geist aufgibt?“, erwiderte er auf solche Nörgeleien.

Im Leitstand waren nun sechs Personen versammelt; die Seewache, die Manöverwache, der Elektriker und der Chief. Es wurde still, und die Spannung wuchs wie immer vor dem ersten Manöver.

Sie liefen die Elbe abwärts und hatten Blankenese passiert, als der Kapitän mehr Umdrehungen wollte. Langsam gingen sie auf zehn bis elf Knoten. Die Wachen wechselten, aber Flarrow blieb im Maschinenraum, drehte hin und wieder eine Runde bis in den hintersten Teil des Wellentunnels. Nicht, dass er unsicher war oder Angst gehabt hätte, er sah vielmehr, wie wichtig es war, vor Ort zu sein, um zu hören, zu sehen, zu schmecken, zu riechen und zu berühren. Die Elektronik mochte für vieles gut sein, aber vieles konnte sie auch nicht. Das, was da einmal im Konstruktionsbüro ausgeknobelt worden war, langte für eine totale Anlagenüberwachung überhaupt nicht. Deshalb verließ er sich auch mehr auf das, was er in vergangenen Jahren gelernt hatte, nämlich auf die Benutzung seiner fünf Sinne.

Als der Seelotse von Bord war, wurden die Ballasttanks geflutet, um das Schiff schwerer zu machen und die Hauptmaschine zu fordern. Danach gingen sie auf einhundertzwanzig Umdrehungen. Überraschend, wie leicht die Maschine durch den kritischen Drehzahlbereich ging. Flarrow verließ mit den Worten „Nicht mehr als einhundertzwanzig Umdrehungen“ nach acht Stunden den Leitstand und ging auf die Brücke. Mit neunzehn Knoten lief das Schiff durch die Nordsee. „Elegant“ fiel ihm dazu ein, und er begann, ohne dass er das selbst wahrnahm, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, die eher von Gefühlen getragen wurde, welche bei einem Shiplover nun einmal ausreichend vorhanden waren.

In der Maschine wurden nun Leistungsmessungen vorgenommen, Kompressions- und Zünddrücke sowie Zündzeitpunkte der einzelnen Zylinder kontrolliert. Die Messungen ergaben, dass kleine Korrekturen erforderlich wurden, die man aber bei nächster Gelegenheit in Bremen leicht ausführen konnte. Der Kapitän informierte ihn darüber, dass die Gäste gegen achtzehn Uhr in Cuxhaven von Bord wollten, sie würden dort erwartet. Da wurde es für Flarrow höchste Zeit, mit den Leuten von MAN zu reden. Er fand den Chef der Konstruktion auf dem Brückendeck, als der gerade mit einem Herrn von der Werft das Kielwasser von POLARSTERN bewunderte. „Eine vollendete Schiffsform und ein sehr guter Propulsionswirkungsgrad“, hörte Flarrow den Werftmann sagen, und als der sich umdrehte: „Ah, da ist ja auch der Leitende, schön, dass Sie sich auch einmal an Deck sehen lassen. Herr Doktor, darf ich Ihnen den Leitenden Ingenieur dieses Schiffes vorstellen?“ - „Ich hätte da ein paar Fragen“, kam Flarrow sofort zur Sache und schnitt das Thema „Schlitzsprühanlage“ an. Was passierte, wenn sie die Anlage in Betrieb nehmen würden, wie würde sich das auf den Verschleiß und die Neigung zu Kolbenfressern auswirken? War die Sache auf dem Prüfstand erprobt? Der Doktor hörte sich das alles an und meinte dann, dass da kaum Probleme entstehen würden, zumindest, soweit er das beurteilen könnte. Getestet hatten sie das nämlich nicht, und Flarrow begann zu begreifen, dass das alles nur eine Notlösung darstellte. „Wenn das Ganze nicht funktionieren sollte, können Sie ja die Anlage wieder ausbauen“, sagte der Doktor schließlich. „Wir haben Liegezeiten von sechs bis acht Stunden, und das über Monate!“ - „Na ja, irgendwie wird es doch wohl gehen. Ihr Schiffsingenieure habt ja immer eine Lösung parat, wenn es darauf ankommt.“ Flarrow kam zum nächsten Punkt: „Warum müssen die Spanten im Spülluftluftkanal innen eingezogen sein und nicht außen. Glatte Innenwände sind doch viel leichter zu reinigen und vor allem schneller. Das Säubern der Spülluftschlitze wäre um vieles bequemer.“ MAN propagiere den Slogan „Der einfache Motor“. Das würde eben auch für den Spülluftkanal gelten. Außen liegende Spanten würden dem Slogan widersprechen, und die „Schlitzverkokung“ wäre bei einer guten Verbrennung kein Problem mehr, da mache es keinen Sinn, irgendwelche Maßnahmen für die Reinigung zu treffen. Auch zukünftig würde das Prinzip Umkehrspülung beibehalten, und auf dem Prüfstand in Augsburg hätte man keine Probleme mit der Schlitzverkokung festgestellt. Flarrow gab sich geschlagen. Unsachgemäße Behandlung durch das Bordpersonal, würde es heißen, und solange die Geschäfte gut liefen, würde es keine Änderungen geben. Er würde auch weiterhin seine Knie auf den zehn Millimeter starken Spanten strapazieren, und die Reiniger würden sich auch weiterhin unter noch schlimmeren Bedingungen quälen müssen.

Flarrow hatte während der Werftzeit in Hamburg einen Kollegen aus dem Parallelsemester getroffen, der bei MAN in der Konstruktion angefangen hatte. Etwas naiv denkend, wollte er seine praktischen Erfahrungen dort einbringen. Er hatte schließlich zum Ende der Probezeit gekündigt, als er merkte, dass niemand seine Vorschläge ernst nahm. Das Geschäft lief ausgezeichnet und MAN hatte einen guten Ruf; wozu dann noch die Vorschläge eines neuen Mitarbeiters beachten.

Das alles konnte Flarrow kaum glauben. Die Abgehobenheit dieser Landratten nahm er zur Kenntnis. Aber er kapierte nun, warum die Reederei auf Verbesserungsvorschläge nicht reagierte, ja sie nicht einmal zur Kenntnis nahm. Sie wollten also in Hamburg ihre Ruhe haben. Und die an Bord würden schon klar kommen, denn es gab ja für die keine Alternative.

Die Werft wollte noch ein paar Manöver fahren, um die Fahrautomatik zu zeigen. Als die Leistungsmessungen beendet waren, wurde die Hauptmaschinensteuerung auf „Brücke“ umgestellt, was der Störwertdrucker mit einem kurzen Piepton quittierte. Die von der Werft gewünschten Tests begannen. Alles lief gut, bis auf der Brücke jemand den Maschinentelegrafen von ‚Voraus Halbe’ auf ‚Zurück Halbe’ legte. Flarrow stand zufällig gerade vor dem Fahrpult und konnte genau sehen, was da passierte. Die Automatik leitete das Manöver ein, aber die Anlassluftmenge reichte nicht aus, die Maschine auf Zurück anspringen zu lassen. Programmgemäß wiederholte die Automatik den Anlassvorgang noch zweimal, ging dann auf „Stop“ und gab Generalalarm. Da Flarrow, der wusste, dass sie im freien Wasser waren und keine Gefahr bestand, griff er erst ein, als die Maschine zum vollkommenen Stillstand gekommen war. Dann schaltete er die Fernsteuerung auf „Leitstand“ um und ging langsam auf ‚Zurück Halbe’. Ein Satz aus dem Betriebshandbuch fiel ihm ein: „Die Automatik ist außerdem in der Lage, die Hauptmaschine auch bei Umsteuermanövern viel besser zu regeln, als das jemals von Hand möglich wäre.“ Der Kapitän rief an: „Warum haben Sie denn auf Maschine umgeschaltet?“ Flarrow erklärte das Ganze und empfahl eine Wiederholung des Manövers. Aber auch dieses Mal endete es mit Steuerung „Leitstand“. Später sagte der Erste Offizier, die Werftleute hätten plötzlich auf die Uhr geschaut und an das Einlaufen in Cuxhaven erinnert. Niemand hätte zu dieser Sachlage noch Anmerkungen gemacht.

Um achtzehn Uhr lagen sie an der Alten Liebe in Cuxhaven. Das „Gästevolk“, wie es der Zweite nannte, stürzte an Land. Und niemand von diesen „Halbwissenschaftlern“, einer davon war immerhin der Chefkonstrukteur, hatte auch nur in den Maschinenraum hineingesehen! Was für eine Komödie!

Sie blieben über Nacht liegen. Der Liegeplatz, der tausende Auswanderer gesehen hatte und die großen Nordatlantikliner der HAPAG, die von hier nach Amerika gestartet waren, war tidenabhängig, so dass mit der Änderung des Wasserstandes durch Ebbe und Flut die Leinen gefiert oder geholt werden mussten. Um hier Mannstunden zu sparen, hatte man Mooringwinden gebaut, die das Fieren und Holen übernehmen sollten. Geregelt wurde das Ganze durch die Kraft, die auf die Leinen kam. Beim Abendessen konnte Flarrow beobachten, wie das Schiff am Pier hin und her gezogen wurde, worauf das Mooringprogramm für die nächste Zeit abgeschaltet blieb.

Dann traf der angekündigte Zweite Ingenieur ein, der bis New York mitfahren sollte. Der aktive Zweite machte Flarrow sofort klar, dass man den zusätzlichen Mann nicht brauchen würde. Das verstand Flarrow recht gut, er hätte an Stelle seines Zweiten nicht anders gehandelt, der glaubte, dass man seinen Fähigkeiten nicht völlig vertraute. Trotzdem konnte man diese gut gemeinte Hilfe der NTA schlecht ablehnen. „Ich kann doch zu so einem Angebot nicht nein sagen. Wenn das Geringste unterwegs passiert, werden sie mir vorwerfen, dass das mit dem erfahrenen Zweiten, der ein Jahr auf POLARSTERN gefahren hat, natürlich hätte vermieden werden können. Dann haben wir den Schwarzen Peter. Also Secundo, Sie sind der aktive Zweite, und er ist unser Berater. Sie machen Ihren Job, wir lösen unsere Probleme, und er berät uns dabei, falls wir ihn fragen versteht sich. Wenn unsere Direktion so etwas macht, was ja schließlich auch einiges Geld kostet, dann muss sie doch neben der Neubauabteilung mit ihrem „versiegelten Maschinenraum“ ziemlichen Bammel vor dem Vorstand und der Frachtabteilung haben. Deshalb müssen wir uns wohl oder übel für diese Hilfe auch noch bedanken, auch wenn uns das schwer fällt.“ Der Zweite zog ab, immer noch ein bisschen beleidigt, aber daran war leider nichts zu ändern.

Der Kapitän wollte wissen, wie viel Zeit für die Probefahrt noch benötigt würde, weil bereits am Nachmittag in Bremen geladen werden sollte. Das lehnte Flarrow ab, er wollte noch mindestens eine Stunde mit voller Drehzahl fahren und Leistungsmessung machen. Außerdem, in Erinnerung an die Risse in den Zylinderdeckeln die Stellung der Brennstoffnocken für die Rückwärtsfahrt kontrollieren. Man würde also erst mit der Abendflut nach Bremen einlaufen können.

Am nächsten Morgen liefen sie aus in Richtung Helgoland. Dann gingen sie auf volle Drehzahl und absolvierten ihr Programm. Für die Rückwärtsfahrt hatte der Alte in der Nähe von Helgoland freies Wasser gewählt. Wegen der Belastung des Ruders durften sie natürlich nur mit reduzierter Leistung fahren, aber ein Frachter, der mit zehn Knoten rückwärts durch die Nordsee fuhr, erregte natürlich Aufsehen. Der Alte drängte deshalb, die Sache abzukürzen, was Flarrow natürlich nicht tat. Seine Ergebnisse ließen sich aber sehen, die Rückwärtsnocken standen alle nicht richtig und erzeugten deshalb sehr hohe Zünddrücke, was in Bremen korrigiert wurde.

Sie luden 360 Volkswagen für New York, die schriftliche Anweisung der Reederei einhundertsiebenunddreißig Umdrehungen nicht mehr zu überschreiten, brachte der Direktor mit ein paar letzten Anweisungen und guten Wünschen mit. Sie könnten ja Tag und Nacht anrufen, die moderne Funkanlage gestattete das ja. Bei Störungen, die länger als zwanzig Minuten dauern würden, sollte ihn der Kapitän per Funkspruch unterrichten, und zu Flarrow gewandt: „Auf die Maschine kommt es nun besonders an, aber auch auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Deck und Maschine.“

Dann war es soweit, mit ablaufendem Wasser lief POLARSTERN die Weser abwärts.

Der Alarm kam gegen sechs Uhr morgens auf der Wache des Zweiten. Ein Wellenlager lief langsam heiß. Sie hatten bereits den Kanalausgang erreicht und Platz genug zum Stoppen. Der Alte hatte inzwischen die Fahrtreduzierung nach Hamburg gemeldet und fragte nun an, wie lange sie gestoppt liegen würden. Flarrow bat darum, erst einmal abzuwarten, bis man die Schadensursache gefunden hatte. Nach dreißig Minuten lief das Ganze wieder, aber von der Reederei lag bereits ein Funkspruch auf Flarrows Schreibtisch: „Hergebet umgehend Daten für Ferndiagnose“, lautete der Text.

Der Kapitän verlangte eine Antwort, und Flarrow, der sich darüber aufregte, dass der Kapitän wegen einer solchen Lappalie die Pferde wild gemacht hatte, gab als Grund „verschmutztes Schmieröl“ an. Über die schnelle Reaktion der Inspektion in Hamburg, noch dazu an einem Sonntag, wunderte man sich an Bord aber schon.

Etwas Anderes war ebenso interessant. Der ganze Vorfall hatte sich ohne Anwesenheit des „beratenden“ Ingenieurs abgespielt. Er war nämlich trotz des Stops in seiner Koje liegen geblieben. Sein Verhalten war sowieso merkwürdig. Er war offenbar der Meinung, dass er an Bord geschickt worden war, weil man die gemusterten Ingenieure nicht für fähig hielt. Er spielte deshalb den großen Max, bot sich keineswegs an und wartete darauf, dass er gefragt werden würde. Es fragte aber keiner. Flarrow ging zusammen mit dem dafür zuständigen Dritten die Abendwache von zwanzig bis vierundzwanzig Uhr, was Aufsehen erregte. Auch der Kapitän fand das merkwürdig, und der Erste Offizier, der mit dem beratenden Zweiten sympathisierte, machte bei passender Gelegenheit kleine stichelnde Anmerkungen. Das Gerede ging aber erst richtig los, als Flarrow verkündete, dass er die Ladekühlanlage testen werde. Der Erste Offizier war dagegen, wegen der PKW im Laderaum. Der Berater, den Flarrow aufgefordert hatte, sich zu beteiligen, bezeichnete das als unnötig. Aber der aktive Zweite Ingenieur war dafür, denn er hatte auch die Kühlanlagen in seiner Verantwortung und fand es richtig, diese rechtzeitig zu prüfen...

...Trotzdem lief es einigermaßen, von den Störungen in der Ladekühlanlage und einem Brennstoffventilwechsel, der zwar nur eine Stoppzeit von zehn Minuten beanspruchte, aber im Etmal fünfundzwanzig Meilen ausmachte, abgesehen. Die Besatzung wurde generell routinierter, war in der Lage auf unvorhergesehene Ereignisse professionell zu reagieren. Die Zusammenarbeit zwischen Bootsmann und Storekeeper hatte sich gut entwickelt, und damit war auch eine gute Zusammenarbeit zwischen Deck und Maschine gegeben.

Bis zur nächsten Werftzeit hatten sie noch vierzehn Reisen Long Beach - Bolivar vor sich, es würde sehr eintönig werden. Einer sagte: „Es ist hier wie bei der Straßenbahn, hin und her, immer das gleiche, nur mit der Ablösung sieht es hier anders aus.“ Dieses Wort löste Sehnsüchte aus, „Ablösung“ - wie lange würde das noch dauern, wie viel Mal Bolivar würde das bedeuten? - Das waren gefährliche Gedanken, denen der Kapitän mit der Einführung eines bunten Abends am Samstag begegnete. Hierzu wurde sogar manchmal der Salon als Bar benutzt.

An einem Montagmorgen kurz nach Mitternacht, hatten sie es wieder einmal geschafft, jedoch betrug ihre Zeitreserve nur noch fünf Stunden.

Die Arbeit an der Hauptmaschine begann sofort, und das bedeutete das Ende der Düsensprühanlage für alle Zeiten. Die Schlitze sahen schlimm aus, und weil sie auf See wegen zweier Brennstoffventile hatten stoppen müssen, wurden nun routinemäßig alle Ventile gewechselt. Die Standardleute waren typische „Westcoaster“, freundlich, hilfsbereit und voller Humor. Sie waren erstaunt, weil POLARSTERN keinen Bunker geordert hatte, gaben sich aber mit der Erklärung Flarrows zufrieden.

Mister Gerry Felch, der autorisierte Vertreter von GAMLEN, kam an Bord und notierte sich den Bedarf an Brennstoffadditiven und anderen Chemikalien, die noch vor dem Auslaufen geliefert werden mussten. Von Esso New York kam eine kommentarlose Analyse der Verkokungsrückstände der Hauptmaschine, die Flarrows Vermutung bestätigte, dass die Zylinderschmierung zu reichlich eingestellt war.

Gegen achtzehn Uhr war alles erledigt und POLARSTERN ging wieder auf die „Rennstrecke“.

Am Tag nach Long Beach wurde zunächst das problematische Kühlsystem Stück für Stück aufgenommen. Man fand am Verdampfereintritt einen Holzpfropfen, der bei der Montage während der Bauzeit 1964 nicht entfernt worden war. Das gab schon Rätsel auf. Es hätte doch bereits im ersten Betriebsjahr auffallen müssen, dass die Kühlung in diesem System mangelhaft war.

Flarrow ging schon länger mit dem Gedanken um, die Zylinderschmierung zu reduzieren, um so die Schlitzverkokung zu verringern. Er glaubte nämlich, dass das hitzefeste Zylinderschmieröl als Bindemittel der Verbrennungsrückstände wirkte und damit die Schlitzverkokung förderte. Derzeit war die Schmierölmenge genau nach Vorschrift von MAN dosiert, und sie zu reduzieren, war ein ziemliches Risiko. Trotzdem tat er es. Der Hauptmaschinendritte fragte natürlich nach dem ‚Warum’ und Flarrow erklärte: „Wir haben einen Aufladegrad von rund 50% bei 10.800 PSe. Eine nicht aufgeladene Maschine gleichen Typs hat bei gleicher Drehzahl etwa 6.500 PSe. Zylinderschmierung hat den Zweck, die Schmierung zwischen Kolben und Laufbuchse sicher zu stellen. Die zu schmierenden Flächen sind völlig gleich, die Schmiermenge bezieht sich aber auf die Leistung, so dass wir entsprechend unserer Maschinenleistung für 4.000 PSe zu viel schmieren.“ - „Aber im Betriebshandbuch steht für unseren Typ: 0,7 g/PSeh.“

„Das habe ich bei der nicht aufgeladenen Vergleichsmaschine auf der CAP VALIENTE auch gelesen. Dort hatten wir allerdings auch mit Schlitzverschmutzung zu tun, was aber an den Druckverhältnissen im Spülluftkanal lag.“ - „Und sollten wir nicht darüber mit MAN reden?“ - „Die haben uns doch die Düsensprühanlage eingebaut. Ich habe mit dem Chefkonstrukteur darüber gesprochen, ob das denn ein erprobtes System sei. Er verneinte und meinte, dass wir die Dinger ja wieder ausbauen könnten, falls es Probleme geben würde. Glauben Sie, dass MAN über einen solchen Vorschlag auch nur nachdenken würde? Wo diese Herren doch immer behaupten, dass in Augsburg auf dem Prüfstand Spülluftschlitzverkokung unbekannt wäre.“

Die Schlitzverkokung nahm nach der Reduzierung der Schmierölmenge bereits bei einer Reduzierung von dreißig Prozent stark ab. Sie würde auch nie ganz verschwinden, aber der Arbeitsaufwand wurde dadurch so deutlich verringert, dass er eine spürbare Entlastung darstellte. Die befürchtete Zunahme des Laufbuchsenverschleißes blieb aus.

An einem Freitag, drei Tage vor Bolivar, wurde mit der Vorkühlung der Laderäume begonnen, und am Sonntag musste zum ersten Mal seit Hamburg nicht gearbeitet werden. Flarrow hatte die technischen Offiziere, mit Ausnahme des Wachhabenden, für neun Uhr zum „Kirchgang“ geladen. Sein Kühlschrank war gut gefüllt, auch das Eisfach. Der Hilfsmaschinendritte, der die Null-Vier-Wache hatte, war noch leicht verschlafen, aber alle hatten sie sich sonntäglich gekleidet und auf den weißen Tropenhemden prangten Achselklappen, die ihren Dienstgrad zeigten. Ein Staatsanblick, dachte zumindest ein stolzer Flarrow und erzählte von der BERLIN, wo auch jeden Sonntag für die Ingenieure „Kirche“ gewesen wäre. Die wäre weder katholisch noch evangelisch gewesen, sondern eine, wo die Gesangbücher Henkel gehabt hätten! Das sollte nun nach Möglichkeit auf POLARSTERN auch so werden. Und dann kam er zur Sache. Er würde gern jeden Sonntag diese Sitzung abhalten. Da könnte man dann in aller Ruhe die Dinge besprechen, die ihnen auf der Seele liegen würden und die einer Klärung im engeren Kreis, also nicht vor der Mannschaft, bedurften. Hier, in diesen vier Wänden, sollte jeder frei sprechen können und sagen, was ihm nicht passte. Da waren sie überrascht. Flarrow kam zum nächsten Punkt, die Arbeiten im Hafen betreffend. Zukünftig sollten die Arbeiten bereits vor der Ankunft verteilt werden. Jeder der hier Anwesenden würde einen bestimmten Arbeitsumfang zugeteilt bekommen, der wiederum in einzelne Arbeitsgänge unterteilt war, die bestimmten Leuten zugeordnet waren. Das Ganze sollte vorher abgesprochen sein, so dass sofort nach Ankunft mit den Arbeiten begonnen werden konnte. Sobald das geplante Pensum abgearbeitet war, konnte jeder, der seine Arbeit erledigt hatte, an Land gehen, ohne sich noch extra abzumelden. Auf diese Weise sollte die spärliche Freizeit möglichst optimal genutzt und soweit wie möglich erweitert werden. Nun wurden sie lebendig, diskutierten aufgeregt und fanden den Vorschlag schließlich gut.

Der Zweite kam auf die Stimmung an Bord und beim Maschinenpersonal zu sprechen. Die Leute wären ziemlich sauer, wegen der „ewigen Maloche“ im Hafen, sollte man nicht einmal mit der Arbeit aussetzen? Flarrow war nicht dagegen, wollte aber keine falschen Hoffnungen wecken: „Wenn die Umstände es erlauben, nichts dagegen. Wir sind alle ziemlich geschafft, aber zuerst kommt der Betrieb. Wir dürfen mit dieser Besatzungsstärke nichts schleifen lassen, sonst verlieren wir sehr bald die Kontrolle über die Anlage.“...

...Flarrow packte seinen Koffer. Die Enttäuschung der Mutter machte ihm ein schlechtes Gewissen, aber innerlich freute er sich, dass es endlich wieder losging. Am nächsten Tag in Hamburg fuhr der Technische Direktor mit ihm zu Firma TACKE, und dort bekam Flarrow vier neuartige Nadelelemente für die Brennstoffventile der Hauptmaschine auf POLARSTERN zu sehen. Der Technische Direktor lächelte. „Das haben Sie angestoßen, Sie haben über die kurzen Standzeiten dieser Dinger gemeckert und auf die fehlerhafte Konstruktion hingewiesen. Nun haben wir einmal Ingenieurarbeit geleistet, und das ist das Ergebnis. Sie werden die Dinger testen und mir berichten.“ Flarrow war überrascht, die zu Hause hatten sich Gedanken gemacht? Und der Technische Direktor sagte noch: „Auf Ihrem Schiff scheint soweit alles o. k. zu sein, wir hören nicht viel von der ‚STERN’.“

Ein Mitarbeiter der Personalabteilung brachte ihn zum Flughafen, da er eine Menge Übergepäck, im Wesentlichen wichtige, hochwertige Ersatzteile, hatte. Der Flug wurde zu einem besonderen Erlebnis. Es begann mit dem Umsteigen in New York. Der Anschlussflug nach Miami startete mit mehr als vier Stunden Verspätung. In Miami sollte der Weiterflug mit HONDURAS NATIONAL AIRLINE (TACA) weitergehen. Trotz der Verspätung konnte er diesen Flug gerade noch erreichen, aber am Schalter sagte man ihm, dass auch dieser Flug „about four hours late“ wäre. Die Reiseabteilung der Hamburg-Süd hatte vorsichtshalber im Airport-Hotel ein Zimmer für ihn gebucht. Flarrow überlegte nicht lange und ging in das Hotel, er war natürlich todmüde. Nach einer ausgiebigen Dusche telefonierte er mit dem Operator und bat, ihn um fünf Uhr dreißig zu wecken. Der Operator zögerte: „Sir, it’s now four thirty“. Aber Flarrow machte klar, dass er todmüde sei.

Um sechs Uhr stand er am Schalter der Honduras National, der geschlossen hatte. Da zahlreiche Passagiere schon versammelt waren und niemand nervös war, wartete auch Flarrow geduldig. Er hatte Zeit, die Leute zu studieren. Miami war für die etwas betuchteren Honduraner so etwas wie ein Shopping Center. Manche kauften auch hier ein, um die Waren in Honduras wieder weiter zu verkaufen. Um acht Uhr sagte Honduras National Airline den Start für zehn Uhr an, wiederum um vier Stunden verspätet. Flarrow war gespannt, er musste ja schließlich sein Schiff erreichen, das nicht auf ihn warten würde. Er machte sich Sorgen um sein Gepäck, aber wen und wo er auch fragte, alle waren freundlich und meinten, das wäre schon alles o. k. Die DC6, eine viermotorige Turbopropmaschine stand auf dem Vorfeld, wo die Passagiere einstiegen. Damals lief man noch über den Platz zum Flugzeug! Die Maschine war zu etwa siebzig Prozent besetzt, was überraschte, weil vor dem Abfertigungsschalter viel mehr Leute gestanden hatten. Ein Teil davon waren natürlich zahlreiche in den Staaten lebende Verwandte. Manche gingen mit bis zur Gangway des Flugzeuges, weil sie halfen, das umfangreiche Handgepäck von Onkel und Tante zu tragen. Flarrow sah den Flugingenieur unter einem Triebwerk werkeln, der als Letzter einstieg, Oelflecken auf seinem weißen Hemd. Die Motoren sprangen an, und die Maschine rollte zum Start. Weil offenbar die Klimaanlage nicht funktionierte, gab es einige Lüfter, die mehr oder weniger provisorisch an den Handgepäckkästen befestigt waren. Einer fiel wegen Vibrationen beim Abbremsen in den Gang, was niemanden aufregte. Die Passagiere rauchten auch beim Start, obwohl die Anschnall- und Nichtraucherzeichen hell leuchteten. Kaum, dass die Maschine abgehoben hatte, kamen zahlreiche Stewardessen mit Sandwiches und Getränken. Flarrow, der kein Frühstück gehabt hatte, schlug da kräftig zu. Alkoholfreie Getränke gab es nicht. Der Whisky-Soda kam offensichtlich aus einer großen Kanne, und als die Stewardessen merkten, dass Flarrow hungrig und durstig war, versorgten sie ihn sehr aufmerksam und fleißig. Zigaretten gab es allerdings nicht. Flarrow rauchte seine letzte Pall Mall und sah sich die Welt von oben an. Dabei entdeckte er, dass das äußere Backbordtriebwerk eine schwache Fahne zog. Es verlor irgendetwas, wahrscheinlich Oel. Da die Stewardessen kein Englisch verstanden, radebrechte er auf Spanisch und zeigte auf das Triebwerk Backbord außen. Das entlockte aber den Mädchen nur ein Lächeln. Es wäre „todo bien senior, no mas problemas“. Die Dame auf dem Nebensitz, eine Engländerin um die Vierzig, schaltete sich ein und machte Flarrow klar, dass er keine Sorge haben müsste, alles wäre o. k. Sie würde diese Strecke oft fliegen und wüsste, dass das Personal sehr gut wäre. Ihr Mann würde in Belize als Ingenieur arbeiten, von dem wüsste sie das. Dann kam die Frage „Private or Business“ und als Flarrow sich erklärt hatte, lebte sie richtig auf. Sie sagte, dass sie die Männer von der Marine mögen würde, sie wären so nett „like my husband“. Und so verging die Zeit bis zur Landung in Belize, wo die meisten Leute ausstiegen, recht schnell.

Flarrow bekam einen Tipp, sich an einem Kiosk in der Abfertigungshalle Zigaretten zu kaufen, und der Flugingenieur half beim Auffüllen von Schmieröl am äußeren Triebwerk Backbord persönlich mit. Zigaretten gab es nur stangenweise, wenige Sorten, Pall Mall war nicht dabei. Flarrow hatte gerade seine Stange Camel bezahlt, als das Gepäck vorbei geschoben wurde. Einer von seinen zwei Koffern lag auf dem Wagen! Obwohl es der einzige Koffer mit einem blauen Label wahr, blau stand für Tegucigalpa, dauerte es, bis der Koffer wieder zum Flugzeug zurückgebracht wurde. Die beiden Gepäckmänner glaubten nämlich, dass Flarrow den Koffer klauen wollte, und machten ein Riesenpalaver.

Inzwischen hatten die Triebwerke wieder die vorgeschriebene Oelmenge, so dass sie nach Tegucigalpa, der Hauptstadt von Honduras, starten konnten. Es gab erneut Sandwiches und Getränke. Dann wurde gefragt, wer von Tegucigalpa aus weiterfliegen würde und wohin. Flarrow gab La Ceiba an. In Tegucigalpa wurde sein Gepäck auf dem Flugfeld in eine zweimotorige Chessna umgeladen, die in der Nähe parkte. Flarrow musste auf dem Copilotensitz Platz nehmen, weil die Maschine voll besetzt war. Der Pilot entschuldigte sich dafür, aber Flarrow freute sich darüber. Kaum waren sie in der Luft, schien der Pilot einzuschlafen. Er hatte die Automatik eingeschaltet. Nach einer halben Stund Flugzeit wurde er plötzlich wach und ging zum Sinkflug über. Flarrow sah nun aus der Vogelschau, wo die Bananen wuchsen, die sie als Ladung an Bord bekamen. Die kleine enge Landebahn mitten in der Plantage entdeckte Flarrow erst im letzten Augenblick, als sein Puls schon auf neunzig war. Sie landeten auf dem Punkt und sicher. Teufelskerle, diese Buschpiloten!

Als er ausstieg, nun auf Meereshöhe, schlug ihm die feuchte Luft und der vertraute Geruch des Dschungels entgegen. Angekommen! dachte Flarrow. Die Reise hatte fast dreißig Stunden gedauert, er war rechtzeitig angekommen und würde sein Schiff erreichen.

Die Abfertigung bestand aus der Passkontrolle, die ein Zöllner erledigte, den er schon oft auf POLARSTERN gesehen hatte. Er wurde sofort durch gewunken, und damit war auch die letzte Hürde für die Ersatzteile, die er mitbrachte, genommen. Das war natürlich eine Erleichterung.

Vor der Abfertigung stand ein Schild mit einer Notice für ihn. Ein Taxifahrer wartete und sagte, dass im Hotel ‚San Francisco’ ein Zimmer für ihn reserviert wäre. Noch eine knappe Stunde bis Sonnenuntergang, da wurde es Zeit, und deshalb half er dem Taxifahrer, sein Gepäck im Ford zu verstauen. Im Hotel wartete man schon auf ihn. Der Majordomo gab ihm den Schlüssel, und eine schon etwas betagte Dame zeigte ihm sein Zimmer, das man direkt von der Straße aus betreten konnte. Er sah zwei Kopfkissen nebeneinander auf dem Bett liegen, und sie lächelte darüber, zeigte auf die Tür zur Straße und murmelte so etwas wie: „Ihr jungen Leute schlaft ja doch nie allein.“ Da wären zwei Kopfkissen bequemer, und man könnte sie den Mädchen auch unter den Hintern schieben. Das würde sie besonders heiß machen.

Flarrow ging nun sofort zum nahen Hafen, wo er erfuhr, dass POLARSTERN für morgen früh sechs Uhr avisiert war. Derzeit wurde die „COSTA RICA MARU“, ein Kühlschiff unter Liberiaflagge, ebenfalls in Standard-Charter, beladen. Sie sollte nach Mitternacht auslaufen.

Nicht weit vom Pier entfernt hatte Senor Alexander seinen Bar-y-Restaurante-Laden. Den hatte Flarrow schon oft für einen letzten Drink besucht, wenn er von seinen kurzen Landgängen zurückkam. Alexander staunte nicht schlecht, Flarrow in La Ceiba zu sehen. Er hatte gemerkt, dass er nicht mehr an Bord von POLARSTERN war, aber das war nichts Besonderes. Seeleute kamen von den Schiffen an Land, tranken ihren Cuba Libre und redeten nicht viel. Genauso verschwanden sie wieder, meist ohne ‚Adios’ zu sagen. Alexander fragte deshalb überrascht: „Que barco, a donde su barco, senor jefe?” Flarrow erzählte es ihm, fragte nach einem Abendessen und verlangte Bier. Später saß er im kleinen Garten, schaute hinaus auf die nachtschwarze See, aus der in ein paar Stunden POLARSTERN auftauchen würde. Dabei stellte er fest, wie wohl er sich in dieser Welt fühlte, in die er morgen wieder einsteigen durfte.

Ein langer Spaziergang durch die Stadt vertrieb die Müdigkeit, und als er wieder bei Alexander ankam, war der Laden gut von Einheimischen besucht. An einem Tisch saßen zwei Stewardessen, noch in Uniform. Er war mit ihnen auf der DC 6 von Miami nach Tegucigalpa geflogen. Sie erkannten ihn wieder und winkten herüber. Flarrow fand die beiden recht hübsch und setzte sich zu ihnen an den Tisch. Die Mädchen fragten ihn dies und das und Flarrow erzählte von seinem Schiff und von zu Hause. Als dann später ein junger Mann ankam, waren die Rollen schnell verteilt, und eh Flarrow sich’s versah, hatte er eine Eroberung gemacht, und dabei kamen sogar beide Kopfkissen entsprechend den freundlichen Hinweisen der Camerera zum Einsatz.

Flarrow wurde vom Brummen eines Typhons geweckt. Er sprang aus dem Bett, verabschiedete sich von ‚Honduras National Airline’, und ging die Straße zum Pier hinunter. POLARSTERN hatte schon festgemacht, und die Behörden gingen an Bord.

Onkel Rudolf stand an der Gangway und strahlte. Flarrow schüttelte dem Freund die Hand. Im Salon begegnete er dem Kapitän, der mit der üblichen Einklarierung beschäftigt war und ihm nur kurz freundlich zuwinkte. Die Tür zur Kajüte des Leitenden Ingenieurs war verschlossen, Flarrow klopfte an und trat ein. Der Empfang war nicht freundlich. „Wie haben Sie denn das gemacht, dass sie wieder hier einsteigen dürfen?“, sagte mit bitterböser Miene sein Gegenüber. „Das war der Wunsch und der Wille der NTA, dazu habe ich gar nichts beigetragen.“ - „Ich habe das Schiff hier übernommen mit der Bedingung, dass ich es für fest bekomme. Das haben die mir zugesagt. Und jetzt sieht es so aus, als ob ich nur Urlaubsvertreter wäre.“ - „Daran kann ich leider nichts ändern. Gibt es etwas besonderes, was ich wissen müsste? Ich glaube nämlich, dass Ihr Flugzeug schon in einer Stunde geht.“ - „Ich bin fertig und werde sofort von Bord gehen, sobald die Papiere klar sind. Warum hat man Sie nicht zum Panama-Kanal geschickt? So ein Schwachsinn, mich jetzt schon abzulösen.“ Dazu hatte Flarrow nichts zu sagen, und er ließ den Kollegen kalt lächelnd stehen, und ging frühstücken. Es gab keine Übergabe und schon gar keinen Abschied. Der ‚Berater’ ging so von Bord, wie damals in New York. ‚Ohne Gruß und Kuss’ - dachte Flarrow, aber das war ihm letztlich völlig egal.

In der Messe traf er den Zweiten, der auch ziemlich zurückhaltend war. Freundlich begrüßten ihn nur der Erste Offizier und der Kapitän, der gleich wissen wollte, was er denn im Urlaub so alles verbrochen hätte. Flarrow tischte ihm die Stories auf, die er gern hörte...

...Da lief der Alte zu einer Hochform auf, die alle überraschte. Das übliche Kauderwelsch sprechend, bedankte er sich für das Angebot, lobte die Sorgfalt der ‚Caballeros Officiales’ und seifte so den Hauptmann ein. Er bedauerte, dass auf POLA>RSTERN so wenig Platz sei und meinte schließlich, dass er das großzügige Angebot der Armee in so schweren Zeiten, wo doch bestimmt jeder Mann an der Front gebraucht würde, nicht in Anspruch nehmen dürfte. Man würde Bescheid sagen, falls man Hilfe benötigte. Da zog die Truppe wieder ab, und man hatte das Gefühl, dass die Soldaten froh waren, wieder an Land und zu ihren Familien zu kommen.

Was war wirklich geschehen? Die salvadorianischen Bauern waren in den vergangenen Jahren aus dem dicht besiedelten El Salvador in Honduras eingedrungen, da sie bei der hohen Bevölkerungsdichte in El Salvador keine Chance für ein Auskommen in der Landwirtschaft hatten. Als die Landbesetzungen 1969 zu Beginn der Regenzeit sehr stark zunahmen, kam es zu Vertreibungen durch die Honduraner. In dieser Zeit fanden die Qualifikationsspiele zur Fußballweltmeisterschaft statt. Während das Spiel in Tegucigalpa (Honduras) friedlich verlief, kam es in San Salvador gegenüber den honduranischen Schlachtenbummlern zu Tätlichkeiten. Ihre Autos wurden umgeworfen und ihre Frauen beschimpft, mit der Folge, dass es in Honduras Anschläge auf salvadorianischen Läden und Marktstände gab. Die Situation eskalierte, und am 14. Juli abends wurden Tegucigalpa und andere Städte in Honduras von der salvadorianischen Luftwaffe angegriffen. Die salvadorianische Armee drang mit schweren Waffen zehn Kilometer tief auf honduranisches Gebiet vor. Zwei Tage später begann der Gegenangriff der honduranischen Armee, der die Eindringlinge zurück trieb. Am 18. Juli wurde dann ein Waffenstillstand geschlossen. Der Krieg kostete rund sechstausend Verwundete und zweitausend Gefallene.

Als POLARSTERN am 19. Juli endlich laden durfte und Landgang genehmigt wurde, spielte das Militär in La Ceiba noch immer Krieg. Schwerbewaffnete Soldaten patrouillierten noch lange, während die Zivilbevölkerung längst zur täglichen Routine übergegangen war.

In Gulfport erschien ein Engländer, der bei der Firma HALL für die Konstruktion verantwortlich war. Er wollte wissen, warum die Hall-Kühlanlagen auf POLARSTERN so gut liefen! Der Hersteller fragte den Kunden!! Kein Wunder, dass Flarrow stolz war und nur bedauerte, dass der Zweite Ingenieur, der die Geschichte mit der Ölaustreibung ausgeknobelt hatte, nicht mehr an Bord war.

Die Hurrikan-Saison hatte begonnen. Als sie am sechzehnten August aus Gulfport ausliefen, hatten sie nicht nur eine Hurrikanwarnung, sondern auch die Bitte des National Hurricane Center um stündliche Wettermeldungen bekommen. Hurrikan ‚Camille’ war im Golf von Mexiko unterwegs und zog in einem weiten Bogen zum Delta des Mississippi. Er würde ihren Kurs nach Limon tangieren. Camille war ein Hurrikan der Kategorie 5, und machte seinen Landfall am 17./18. August 1969. Er produzierte den fünftniedrigsten Druck, der jemals im atlantischen Bassin registriert wurde; knappe 905 mbar (905 Hektopascal) wurden gemessen. Später wurde bekannt, dass alle meteorologischen Instrumente beim Landfall des Hurrikans ausgefallen waren. Es wird daher angenommen, dass Windgeschwindigkeiten von 300 km/h, in Böen bis 340 km/h, auftraten. Außerdem behielt Camille den Rekord für die höchste Sturmflut (+7,3 m), die in den USA jemals gemessen wurde, bevor KATRINA im Jahr 2005 auftrat. POLARSTERN lief also auf Camille zu, meldete die gewünschten Wetterdaten, und in der Morgendämmerung des siebzehnten August bemerkten sie eine gewaltige finstere und regenschwere Wolkenbank in Südsüdwest. Das musste Camille sein, der eigentlich im Südosten stehen sollte. Der Hurrikan hatte also während der Nacht weit nach Westen ausgeholt und lief nun außerhalb der vom Wetteramt berechneten Bahn. Der Kapitän erkannte, dass POLARSTERN auf den gefährlichen Sektor des Wirbelsturms treffen würde, wo sich Zug- und Windgeschwindigkeit addierten und der Wind von vorn wehte. Deshalb änderte er sofort den Kurs nach Steuerbord. Die Zuggeschwindigkeit von Camille lag zu diesem Zeitpunkt bei fünfzehn Knoten, weshalb POLARSTERN keine Mühe hatte, ihm mit zweiundzwanzig Knoten davon zu laufen. Das Zentrum des Hurrikans wanderte nun scheinbar nach Backbord aus, und für einen Augenblick hatte es den Anschein, als ob ihn das Schiff nicht mehr interessiere. Doch dann erfasste die Peripherie des Wirbelsturmes auch POLARSTERN. Fast schlagartig verwandelte sich die See in eine brodelnde Hölle, Regen peitschte über das Deck, die Sicht ging gegen Null, und der immer mehr achterlich einfallende orkanartige Wind schob das Schiff durch eine kochende See. Auf der Brücke atmete man auf, weil man den ungefährlichen Sektor erreicht hatte, wo die Windgeschwindigkeit am niedrigsten war und von achtern einfiel. Flarrow hatte sich das Schauspiel von der Brücke aus angesehen und würde es so schnell nicht vergessen. Der Alte, der einen Hurrikan von der Kategorie Camille noch nicht erlebt hatte, sagte: „Wenn wir auf der anderen Seite des Wirbels angekommen wären, hätten wir richtige Probleme bekommen, aber so ging’s doch ganz gut“.

Nach wenigen Stunden schien die Sonne wieder, und das tiefblaue Meer hatte sich beruhigt.

Camille war weiter gezogen, tötete in den US-Bundesstaaten Alabama, Mississippi und Louisiana 143 Menschen und verwüstete große Teile der Golfküste. Auch der Hafen Gulfport und sein Umfeld wurde so zerstört, dass er für gut einen Monat außer Betrieb war, weshalb POLARSTERN in New York löschen musste.

Als Flarrow eines Morgens in Limon vom Saloon Feenix zurückkam, machte er an Marias Kiosk halt. Die Vorleute der Bananeros standen herum und grüßten freundlich. Flarrow gab eine Runde Kaffee und Sandwiches aus. Plötzlich ertönte das Typhon der POLARSTERN und rief ihn an Bord. Es hatte eine Störung gegeben, und als alles wieder klar war, ging bereits der Lotse von Bord, und Flarrow erinnerte sich, dass er bei Maria nicht bezahlt hatte. Die nächsten Reisen gingen allerdings nach La Ceiba / Cortez. Limon sah er erst nach fünf Wochen wieder, wo Maria gelassen die fünfzehn Colonnes und ein schönes Trinkgeld entgegennahm. Costa Rica war damals eben ein freundliches Land mit freundlichen Menschen!...

...In La Ceiba verabschiedete er sich, bekam sein Seefahrtbuch, in dem eine Dienstzeit von nahezu elf Monaten sowie Urlaub und Freie Tage bis zum 22. April 1970 eingetragen waren. „Sie können jederzeit wiederkommen“, sagte der sonst eher schweigsame Kapitän scherzhaft, und Flarrow wünschte ihm „Gute Reise und immer eine Handbreit Wasser.“

Als er im Hospital nach seinem Koffer sah, wartete der Zweite Ingenieur dort. „Die Jungs wollen Sie unbedingt an Land in ihr Hotel bringen, den Koffer haben sie schon mitgenommen.“ „Und was sagt der Chief dazu?“ - „Alle haben eine Stunde frei, bis auf die Hafenwache. An so etwas hatte er nicht im Traum gedacht, seine Leute trugen ihm den Koffer an Land! Und das nicht, weil sie ihn los sein wollten! An der Gangway stand Onkel Rudolf. Sie sahen sich lange an und verstanden sich auch ohne große Worte. Der Kühlmaschinist konnte zwei Stunden vor Ende des Ladens seine Ladekühlanlage natürlich nicht allein lassen.

Auf der Landungsbrücke stand die wachfreie Maschinencrew mit seinem Koffer. „Zum Hotel San Francisco“, sagte Flarrow, und die Leute setzten sich in Bewegung. In seinem Zimmer im ersten Stock zauberten sie zwei Flaschen Whisky und eine Stange Pall Mall hervor, und der Schmierer Emil, der im vorigen Jahr als Reiniger auf POLARSTERN eingestiegen war, sagte: „Wir wollten, dass Sie in Costa Rica gut mit wichtigen Sachen versorgt sind.“ Nun war es an Flarrow, an der Hotelbar eine Runde zu schmeißen und sich zu bedanken. „Ich wünsche euch alles Gute, gute Reisen und viel Glück für die Zukunft. Und nun solltet ihr an Bord gehen, es wird Zeit.“

Nachdem er sich eingerichtet hatte, ging er zur Alexanders Bar y Restaurant. Vom kleinen Garten aus konnte er gut verfolgen, was sich am Pier abspielte, wie sie die Leinen vereinzelten und die Seitenpforten schlossen.

Senior Alexander, der früher auch zur See gefahren hatte, kam mit einer Bloody Mary an den Tisch, kehrte aber um, als er kapiert hatte, dass Flarrow ausgestiegen war und das Alleinsein brauchte, um Abschied zu nehmen.

Er kam mit einem Tablett zurück, auf dem eine halbe Flasche Whisky, Eis und zwei Gläser standen. Während er einschenkte, dröhnte das Typhon von POLARSTERN drei Mal. Die Hauptmaschine sprang an, und das Schiff dampfte rückwärts von der Landungsbrücke weg, drehte dann auf und ging auf Kurs. Ein langer Ton des Typhons klang wie ein trauriger Abschiedsgruß.

Alexander hob sein Glas und prostete Flarrow zu, doch der salutierte zur POLARSTERN gewandt und sagte: „Bien viaje – gute Reise“ Er sah hinter dem Schiff her, das schon bald in der Kimm stand, bis es schließlich in der blauen See des Golfes außer Sicht kam.

Dabei ließ ihn das soeben Erlebte nicht los. Gerade die Leute, von denen er oft das Letzte verlangt hatte, denen er ein harter Vorgesetzter war, machten keine drei Kreuze hinter ihm her, sondern beschenkten ihn noch. Sie machten sich Sorgen um ihn. Und er hatte in den zurück liegenden zwei Jahren keinen Mann verloren und keinen fristlos entlassen müssen. Einige, wie der Schmierer Emil, waren sogar ein zweites Mal auf POLARSTERN eingestiegen! Damit konnte er sich zu Hause in Hamburg sehen lassen. Sicher konnte er das, und darauf war er natürlich auch stolz. Aber dass sie ihm den Koffer ins Hotel gebracht hatten, darüber dachte er nach, bis die Flasche auf seinem Tisch leer war.

Am nächsten Tag bestieg er in San Pedro do Sul eine uralte DC 3, mit der er in Richtung San Jose´ (Costa Rica) verschwand. Destination San Jose´, dort würde seine Schneiderin auf ihn warten.

Lothar Rüdiger

berichtet in der maritimen_gelben_Buchreihe in Romanform authentisch über seine Seefahrt von 1956 bis 1972:

Band 44 - Band 44 - Band 44 - Lothar Rüdiger: Flarrow, der Chief 1 - Ing-Aissi

Band 45 - Band 45 - Band 45 - Lothar Rüdiger: Flarrow, der Chief 2 - Wachingenieur

Band 46 - Band 46 - Band 46 - Lothar Rüdiger: Flarrow, der Chief 3 - Chief

alle drei Bände wurden von der Zeitschrift des VDR Deutsche Seeschifffahrt empfohlen

Nach Jahrzehnten trafen sich der Autor Lothar Rüdiger und der damalige Bordelekrtiker der POLARSTERN - Peter Beckmann - durch diese Bücher und das Internet wieder

Leseproben 44

Leseproben 45

Leseproben 46

maritime Buchreihe

Seeleute

In den Bänden 44 bis 46 können Sie Erlebnisberichte, Erinnerungen und Reflexionen eines Seemanns in Romanform kennen lernen, der ab 1956, zunächst als Maschinen-Assistent auf einem Kombi-Logger von Rostock aus in Nord- und Ostsee fischte und später in großer Fahrt auf dem Atlantikliner „BERLIN“ nach Nordamerika und auf einem Tanker unterwegs war, sowie über seine Studienzeit in Flensburg. In diesem Band 44 lesen Sie zunächst seine Erlebnisse als Assi, in den Bänden 45 und 46 die Fortsetzung der Erzählungen des Autors mit weltweiten Reisen als Technischer Wachoffizier und als Chief.

Die drei Bücher wurden im Herbst 2010 in der VDR-Zeitschrift Deutsche Seeschifffahrt empfohlen

Lesen Sie im Buch die ganze Geschichte.

Kontaktformular

Bestellung

Informationen zu den maritimen Büchern des Webmasters finden Sie hier:

zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:

© Jürgen Ruszkowski

maritime gelbe Buchreihe

Seefahrt damals

Seefahrtserinnerungen - maritime_gelbe_Buchreihe - Seefahrtserinnerungen

Maritimbuch - Seeleute - unterwegs - Zeitzeugen des Alltags

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 1 - Band 1 - Band 1

á 13,90 €

Bestellung

kindle- ebook für ca. 8 € bei amazon

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks-

B00AC87P4E

|

Band 2 - Band 2 - Band 2

€ á 13,90

kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon

auch als kindle-ebook bei amazon

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

B009B8HXX4

|

Band 3 - Band 3

á 13,90 € - Buch

auch als kindle-ebook bei amazon

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

B00998TCPS

|

|

Band 4 - Band 4 - Band 4

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 5 - Band 5

á 13,90 €

Bestellung

kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

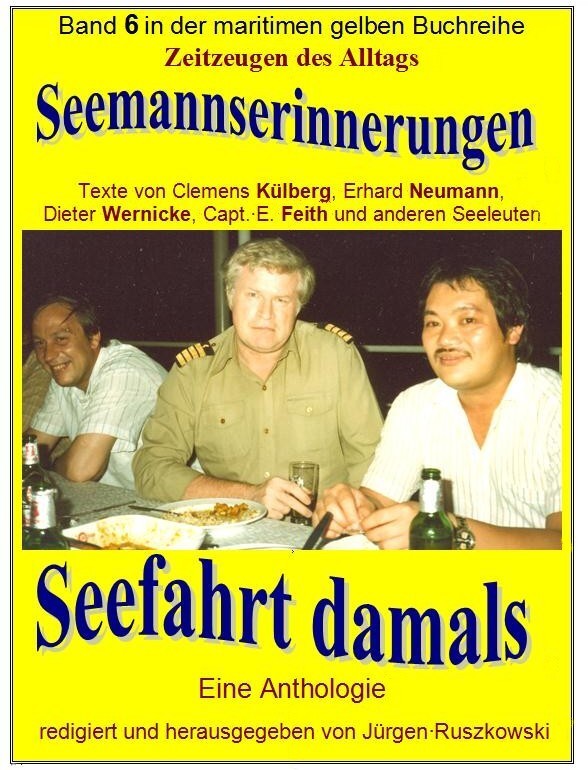

Band 6 - Band 6

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

|

Band 9 - Band 9

á 13,90 €

Bestellung

|

Band 10 - Band 10

á 13,90 €

Bestellung

kindle-ebook für nur ca. 4,80 € bei amazon

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 11 - Band 11

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

|

Band 12 - Band 12

Diakon Karlheinz Franke

leicht gekürzt im Band 11 enthalten

á 12,00 €

eventuell erst nach Neudruck lieferbar

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 13 - Band 13

gekürzt im Band 11 enthalten

á 13,90 €

Bestellung

kindle-ebook für ca. 5 € bei amazon

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 14 - Band 14

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

|

Band 15 - Band 15

á 13,90 €

Bestellung

kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 17 - Band 17

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 18 - Band 18

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

|

Band 19 - Band 19

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 20 - Band 20

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 21 - Band 21

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

|

Band 22 - Band 22

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 23 - Band 23

á 12,00 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 24 - Band 24

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

|

Band 25 - Band 25

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 26 - Band 26

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 27 - Band 27

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

|

Band 28 - Band 28

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 29 - Band 29

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 30 - Band 30

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

|

Band 31 - Band 31

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

Band 32 - Band 32

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

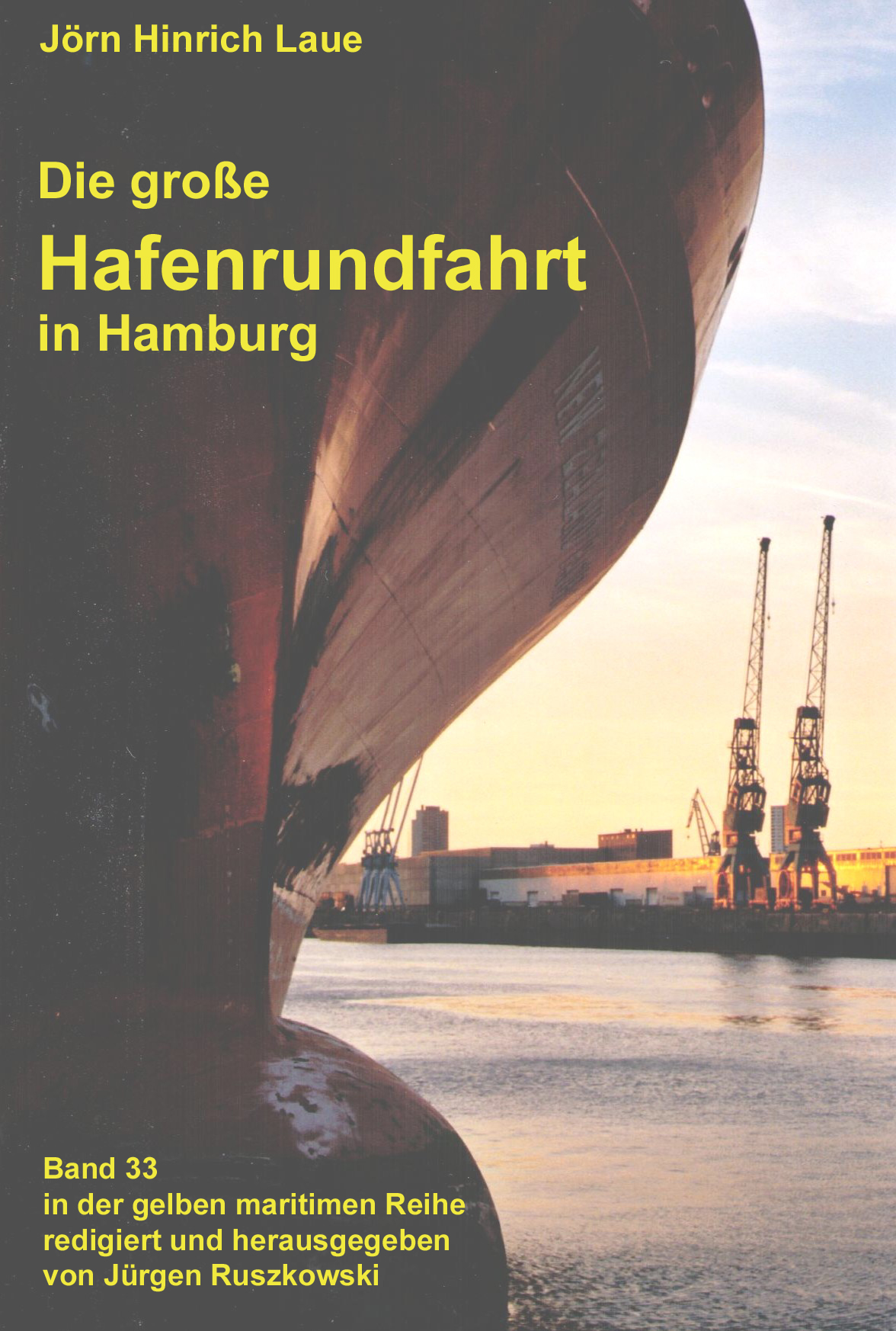

Band 33 - Band 33

á 13,90 €

Bestellung

Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks

|

|

Band 34 - Band 34

á 13,90 €

Bestellung